Una vez solventados los asuntos de la infraestructura LoRaWAN,...

arduino

Hace ya algunos años, cuando aún vivíamos en Irlanda,...

No voy a descubrir nada nuevo si afirmo que...

Llevo ya unos cuantos artículos hablando sobre mi sistema...

Comentaba en un artículo anterior de la serie que...

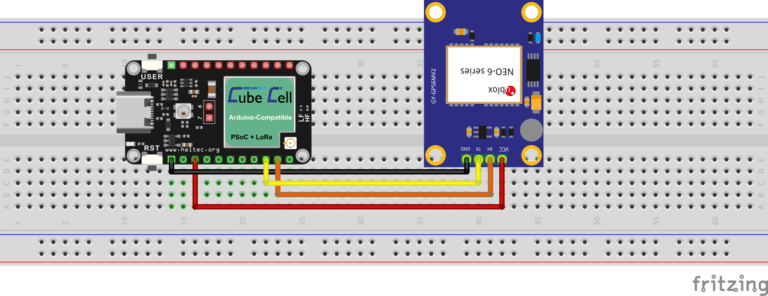

Para este proyecto estoy utilizando como nodos LoRaWAN unos...

Seguimos haciendo progresos con mi gateway LoRaWAN. En este...

Una de las primeras cosas que tuve clara cuando...

Estos días he estado juegueteando un poco con un...

Estas Navidades me han regalado una estación meteorológica casera,...